Traumatisme contondant de l'aorte

| Classe de maladie | |

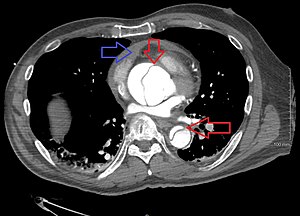

Dissection aortique et épanchement péricardique post-traumatique (CT-scan) démontrant un flap intimal | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Signes | Syndrome coronarien aigu, Tachycardie , Sensibilité abdominale, Tamponnade cardiaque, Altération de l'état de conscience , Paraplégie, Insuffisance aortique, Hématome thoracique, Pseudo-coarctation, Tension artérielle différentielle augmentée, ... [+] |

| Symptômes |

Dysphagie, Stridor, Dyspnée , Voix rauque, Douleur thoracique , Douleur pleurétique , Douleur abdominale, Lombalgie , Traumatisme abdominal (élément d'histoire) |

| Étiologies |

Traumatisme abdominal (élément d'histoire) |

| Informations | |

| Terme anglais | Aortic trauma |

| Autres noms | Lésion aortique traumatique |

| Spécialités | Chirurgie cardiaque, Médecine d'urgence, Chirurgie vasculaire |

|

| |

Un traumatisme aortique est une blessure à l'aorte thoracique ou à l'aorte abdominale survenant lors d'un traumatisme contondant. La blessure aortique est l'une des affections les plus urgentes et potentiellement mortelles en cas de traumatisme.[1][2][3][4]

Épidémiologie

Le traumatisme aortique représente la deuxième cause de décès la plus fréquente chez les patients présentant un traumatisme contondant (le traumatisme crânien étant le plus fréquent). Il est associé à un taux de mortalité et de morbidité d'environ 30% au cours des 24 premières heures. Également, plus de 80% des blessés aortiques meurent sur les lieux de l'accident. Parmi tous les décès à la suite de collisions de véhicules à moteur, jusqu'à 15% sont attribuables à des blessures à l'aorte thoracique.[4]

Étiologies

Les étiologies du traumatisme aortique contondant est le traumatisme contondant, tels que les accidents de véhicules motorisés à haute vitesse et la chute d'une grande hauteur[4][5].

Physiopathologie

L'aorte a certaines régions fixes, en particulier l'arc aortique ancré à l'anneau valvulaire aortique, le ligament artériel et l'hiatus diaphragmatique[6]. Les parties restantes, soit l'aorte ascendante et descendante, sont relativement libres d'attache anatomique et donc, plus mobile. Ces parties de mobilité différente peuvent amener une répartition inégale des forces de cisaillement entre l'arc relativement fixe et les régions mobiles avec des contraintes importantes aux sites d'attache de l'aorte, en particulier au niveau de la racine aortique et de l'isthme aortique.[4]

Sites de blessures les plus courants

Les sites de blessure les plus courants sont les suivants : [4]

- l'isthme aortique

- distalement à l'origine de l'artère sous-clavière gauche : c'est la zone de transition entre l'arc aortique relativement fixe et l'aorte mobile descendante

- le site d'attache de l'aorte au ligament artériel

- l'aorte ascendante, juste en amont de l'origine des vaisseaux brachiocéphaliques.

Principaux mécanismes de blessure

| Mécanisme | Commentaire |

|---|---|

| Accélération et décélération rapides |

|

| Chutes > 4 m |

|

| Torsion contre les points de fixation |

|

| Blessures de la ceinture de sécurité |

|

| Autres mécanismes à haut risque |

|

Types de blessure

Les différents types de blessures sont les suivants : [4]

- la déchirure intimale : le mécanisme de la blessure est principalement la rupture de l'adventice

- l'hématome médiastinal : étant donné que la lésion aortique traumatique diffère de la lésion aortique spontanée en ce qui concerne l'implication de plusieurs couches de l'aorte, l'hématome médiastinal se développe généralement à la suite d'un traumatisme

- la transsection de l'aorte : la rupture complète de l'aorte, y compris la couche adventice et le tissu conjonctif périadventitiel, entraîne une exsanguination immédiate et habituellement une mort rapide chez 90% des traumatisés avant le transport hospitalier.

Attention, une rupture retardée de l'adventice peut survenir au cours de l'évaluation et de l'hospitalisation.[4]

Présentation clinique

Questionnaire

Le questionnaire est centré sur les éléments suivants : [4][7][8]

- la recherche du mécanisme de blessure

- la douleur thoracique : généralement rétrosternale ou interscapulaire

- la dyspnée et la douleur pleurétique

- la douleur abdominale

- une douleur lombaire

- la dysphagie, un stridor ou une voix rauque peuvent survenir en raison de la pression due à un hématome médiastinal sur le nerf récurrent

Il faut être à l'affût, puisque les symptômes peuvent ne pas prédire de manière fiable une lésion aortique.

Examen clinique

Il n'y a pas de résultats cliniques spécifiques à une lésion aortique. Cependant, il est important de rechercher les éléments suivants[4] :

- aux signes vitaux :

- un état hyperdynamique avec tachycardie et hypertension artérielle causé par la douleur, l'anxiété et l'hypoxie tissulaire

- une hypotension et une tachycardie secondaire (choc hémorragique, neurogénique, obstructif, cardiogénique)

- à l'examen neurologique :

- une altération de l'état de conscience (hypoperfusion, choc hémorragique, choc cardiogénique)

- une paraplégie (atteinte de l'artère d'Adamkiewicz)

- à l'examen cardiaque :

- des signes de tamponnade, d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance aortique de novo par dissection proximale

- à l'examen thoracique :

- à l'examen vasculaire :

- une pseudo-coarctation[note 1]

- une tension artérielle différentielle augmentée aux deux bras

- les pouls fémoraux peuvent être diminués ou absents par transsection ou dissection distale

- des pouls périphériques asymétriques

- à l'examen abdominal :

- une sensibilité abdominale exquise provoquée par une ischémie mésentérique aiguë secondaire à une dissection de la vascularisation splanchnique

- un hématome au flanc

- un signe de la ceinture de sécurité

- un hématome abdominale

- une lacération cutanée.

Examens paracliniques

La suspicion clinique doit être basée sur le mécanisme et la gravité de la blessure, la stabilité hémodynamique du patient et/ou la présence de blessures associées. La possibilité de blessures aortiques doit être envisagée et exclue chez les patients ayant des antécédents de chute d'une hauteur de plus de 4 mètres ou d'accident à grande vélocité. [9][10][4]

Radiographie pulmonaire

La radiographie pulmonaire est peu sensible, mais elle est utilisée comme test de dépistage primaire et détermine souvent si une imagerie supplémentaire est nécessaire.[4]

Les résultats suivants peuvent être présents chez les patients présentant une lésion aortique (ne sont pas diagnostiques)[4] :

- l'élargissement du médiastin[Se: 0.81-1.00 %][Sp: 0.60 %][7]

- s'il est supérieur à 8 cm au niveau de l'arc aortique, il nécessite une évaluation et des études d'imagerie complémentaires

- une perte de l'ombre normale du bouton aortique

- un cap pleural apical gauche de liquide ou de sang

- un épanchement pleural gauche

- une déviation ou déplacement de la trachée ou de l'oesophage vers la droite

- un élargissement de l'espace paravertébral [8]

Attention, il est difficile d'évaluer ces résultats sur une radiographie thoracique portable en décubitus dorsal.

Angio-tomodensitométrie aortique

Actuellement, l'angiographie par tomodensitométrie[Se: 0.86-1.00 %[11]][Sp: 0.40-1.00 %[12]] (angio-TDM) est la plus utilisée et elle a remplacé l'angiographie traditionnelle et l'échocardiographie transoesophagienne comme la modalité diagnostique de choix. La plupart des experts s'accordent pour dire qu'une angio-TDM négative peut éviter la nécessité d'une angiographie. Elle doit être obtenue chez les patients impliqués dans des accidents à grande vélocité, pour exclure une lésion aortique.[4]

Les signes suivants peuvent suggérer une lésion aortique : [4][7][8]

- un flap intimal[note 2]

- un contour aortique anormal dû à un hématome mural (irrégularité ou épaississement)

- la formation de pseudo-anévrisme[note 3]

- une rupture contenue

- une transection de la paroi aortique

- une extravasation du produit de contraste[note 4].

Pour l'hématome médiastinal, les signes suivants peuvent être observés : [4]

- une densité anormale des tissus mous médiastinaux

- un hématome périaortique est un signe sensible de lésion aortique.

Angiogramme

L'angiogramme aortique avec produit de contraste était anciennement la modalité de choix pour le diagnostic d'une lésion aortique, ce qui n'est plus le cas grâce à la disponibilité de l'angiographie par tomodensitométrie, permettant une protection contre la néphropathie liée de contraste. Il n'est donc indiqué de faire un angiogramme que lorsque la tomodensitométrie n'est pas disponible. [8]

Échocardiographie transoesophagienne

L'échocardiographie transoesophagienne est une autre modalité d'imagerie permettant d'évaluer et de diagnostiquer une lésion aortique. Sa sensibilité et sa spécificité sont très élevées, ce qui en fait un bon test diagnostic lorsque l'équipement, l'expertise et les conditions pour la pratiquer sont réunies, mais elle est surtout indiquée chez les patients hémodynamiquement instables puisqu'elle peut être effectuée rapidement au chevet du patient dans la salle d'urgence ou en salle d'opération.[7][8]

-

Dissection de l'aorte descentante à l'ETO, vue longitudinale

-

La même image avec un doppler, suggérant que le lumen supérieur est le vrai lumen

Approche clinique

Voici l'algorithme de prise en charge des patients avec traumatisme aortique : [8]

Classification

La gravité de la lésion aortique est classée comme suit [4]:

- type 1 : déchirure intimale

- type 2 : hématome intramural

- type 3 : pseudo-anévrisme

- type 4 : rupture.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel comprend [4][7] :

- la régurgitation aortique

- la dissection aortique

- la sténose aortique

- le pneumothorax

- la fracture costale

- la fracture lombaire

- la fracture dorsale

- le choc cardiogénique

- l'hémothorax massif

- la lombalgie mécanique

- la dorsalgie mécanique

- l'infarctus du myocarde

- la myocardite

- l'épanchement pleural

- l'embolie pulmonaire

- le syndrome de défilé thoracique.

Traitement

Le traitement d'une blessure aortique est une urgence chirurgicale majeure et nécessite une référence rapide à un chirurgien thoracique ou vasculaire. En raison du risque de rupture et d'une mortalité élevée, la condition doit être gérée par une équipe interprofessionnelle qui comprend un médecin d'urgence, un chirurgien traumatologue, un chirurgien thoracique, une anesthésiologiste, un radiologiste d'intervention, un chirurgien vasculaire et un intensiviste.[4]

La survie des patients à la suite d'une lésion aortique traumatique dépend de la détection précoce, du diagnostic rapide et d'une prise en charge rapide. La réparation chirurgicale de l'aorte thoracique lésée est associée à une mortalité et une morbidité élevées. La réanimation initiale comprend l'ABCDE, basée sur les principes de l'ATLS : si une condition potentiellement mortelle est identifiée, elle doit être immédiatement traitée.[4]

L'évaluation des blessures associées comprend : [4]

- l'identification rapide et le contrôle de l'hémorragie en cours

- surveiller et contrôler la fréquence cardiaque et la pression artérielle

- éviter la sur-réanimation qui pourrait causer du stress mécanique supplémentaire sur une paroi fragilisée.

Les décisions de prise en charge des patients présentant une lésion aortique dépendent des éléments suivants[4].

- L'état hémodynamique du patient

- Les patients instables sur le plan hémodynamique doivent être immédiatement conduits en salle d'opération.

- Envisager une lésion intrathoracique majeure, si un drain thoracique draine une importante poussée initiale de sang artériel rouge vif (1500 ml à l'installation) ou contient une quantité importante de sang (plus de 200 ml par heure sur 2 à 4 heures) [référence]. Un tel patient doit être emmené immédiatement en salle d'opération pour une prise en charge immédiate, puisqu'un saignement aortique est mortel dans les quelques minutes suivants le début du saignement [référence].

- La gravité de la blessure

- Généralement, pour les blessures de type 1, une prise en charge non opératoire est suggérée (traitement conservateur). Les patients présentant une hémorragie intimale avec ou sans lacération intimale partielle peuvent guérir spontanément.

- Cependant, une réparation est nécessaire pour les blessures aortiques de type 2, 3 et 4.

- Le site de la blessure

- Les blessures à l'aorte ascendante et à l'arc aortique nécessitent une intervention chirurgicale ouverte afin d'effectuer un pontage d'interposition et un bypass cardiaque.

- Pour les blessures à l'isthme et à l'aorte descendante, une approche chirurgicale ouverte ou endovasculaire sont possibles.[8]

- Les traumatismes et les comorbidités associées

- En dépit d'une blessure aortique contenue, le patient peut être hémodynamiquement instable en raison d'une hémorragie provenant d'autres organes, tels que le foie ou la rate. Le contrôle des hémorragies est toujours la priorité.

- Cependant, si l'aorte n'est pas la cause d'une hémorragie active, le contrôle de l'hémorragie active doit être la priorité.[4]

Traitement conservateur

Le traitement conservateur consiste en un contrôle agressif de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle afin de réduire le stress mécanique via l'administration de bêtabloqueurs tels que l'esmolol (utiliser le diltiazem si les bêtabloqueurs sont contre-indiqués). Il est également possible d'ajouter du nitroprusside de sodium afin de maintenir la tension artérielle cible.[8]

Les valeurs du rythme cardiaque et de la tension artérielle ciblées sont les suivantes[8]:

- fréquence cardiaque : < 100 bpm

- tension artérielle systolique : < 100 mmHg.

| Indications[8] | Contre-indications[8] |

|---|---|

|

|

Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical consiste en une réparation primaire de l'aorte ou une résection du segment lésé et une greffe. La réparation de l'aorte ne doit pas être retardée au-delà du temps nécessaire pour évaluer et traiter d'autres affections urgentes et menaçant le pronostic vital. La réparation aortique peut être réalisée par une méthode ouverte ou endovasculaire. Étant donné que la technique endovasculaire n'est pas largement disponible, son rôle dans le traitement de la perturbation aortique traumatique reste encore à déterminer.[4]

Le patient doit être étroitement surveillé aux soins intensifs en post-opératoire. Le plus grand risque de complication est la paraplégie, qui, même dans les meilleures mains, survient à un taux de 5 à 10% .[7][13][14][15] (niveau V) [4]

Les indications de procéder à un traitement chirurgical sont [4]:

- le patient instable

- une grande quantité de sang provenant du drain thoracique (plus de 200 mL)

- une extravasation de contraste à l'imagerie

- un hématome médiastinal en expansion rapide

- une lésion aortique pénétrante.

Suivi

Traitement conservateur

Aucun protocole de suivi n'est présentement établi pour les patients ayant bénéficié d'un traitement conservateur. [8]

Traitement chirurgical

Un suivi radiologique par tomodensitométrie sériée peut être effectué à la discrétion du clinicien. Une angio-TDM devrait être effectué dans les 3 premiers mois post-traumatisme. [8]

Pour le suivi suite à une intervention endovasculaire, aucun protocole de suivi n'est présentement publié. Par contre, un suivi radiologique par angio-TDM est recommandé par plusieurs experts (opinion d'experts), soit une première imagerie dans les 48h post-intervention, une imagerie à 1, 6 et 12 mois, suivi par un examen annuel pour 5 ans, et au 2-3 ans par la suite.[8]

Complications

Les complications comprennent les conditions suivantes[7] :

- le choc hémorragique

- le choc neurogénique

- le choc cardiogénique

- le choc obstructif (tamponnade cardiaque)

- l'ischémie mésentérique aiguë

- la dissection carotidienne

- la dissection des artères vertébrales

- l'ischémie des membres

- le décès

- la paraplégie.

Évolution

Le traumatisme aortique doit être diagnostiqué et pris en charge rapidement afin d'assurer les meilleures chances de survie aux patients[7]. Parmi les patients recevant un traitement chirurgical, 70 à 90% de ceux-ci vont survivre à la réparation.[8]

Notes

- ↑ Augmentation de la pression artérielle dans les membres supérieurs et baisse de la pression artérielle dans les membres inférieurs

- ↑ Il s'agit d'un défaut de remplissage intraluminal dû à un lambeau intimal ou à un caillot. Un lambeau intimal est visible à l'imagerie chez la plupart des patients présentant une lésion aortique

- ↑ Une déchirure de la couche musculaire se produit, à travers laquelle la couche intimale peut faire saillie et le rendre susceptible de se rompre.

- ↑ Une extravasation active du produit de contraste injecté suggère une hémorragie active et nécessite une thoracotomie immédiate

Références

- Cette page a été modifiée ou créée le 2020/11/07 à partir de Aortic Trauma (StatPearls / Aortic Trauma (2020/08/10)), écrite par les contributeurs de StatPearls et partagée sous la licence CC-BY 4.0 international (jusqu'au 2022-12-08). Le contenu original est disponible à https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29083700 (livre).

- ↑ Benjamin Senst, Akshay Kumar et Rene R. Diaz, StatPearls, StatPearls Publishing, (PMID 30422530, lire en ligne)

- ↑ Michael Engelhardt, Kristoffer Elias, Sebastian Debus et Christoph Zischek, « [Management of Vascular Trauma in Military Conflicts and Terrorist Attacks] », Zentralblatt Fur Chirurgie, vol. 143, no 5, , p. 466–474 (ISSN 1438-9592, PMID 30357789, DOI 10.1055/a-0713-0833, lire en ligne)

- ↑ T. Siiskonen, O. Ciraj-Bjelac, J. Dabin et A. Diklic, « Establishing the European diagnostic reference levels for interventional cardiology », Physica medica: PM: an international journal devoted to the applications of physics to medicine and biology: official journal of the Italian Association of Biomedical Physics (AIFB), vol. 54, , p. 42–48 (ISSN 1724-191X, PMID 30337009, DOI 10.1016/j.ejmp.2018.09.012, lire en ligne)

- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 et 4,25 Osagie S. Igiebor et Muhammad Waseem, StatPearls, StatPearls Publishing, (PMID 29083700, lire en ligne)

- ↑ Guido Pelletti, Giovanni Cecchetto, Alessia Viero et Maria De Matteis, « Traumatic fatal aortic rupture in motorcycle drivers », Forensic Science International, vol. 281, , p. 121–126 (ISSN 1872-6283, PMID 29127893, DOI 10.1016/j.forsciint.2017.10.038, lire en ligne)

- ↑ Smith, Charles E., 1956-, Trauma anesthesia, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-511-41525-8, 0-511-41525-7 et 978-0-521-87058-0, OCLC 247062610, lire en ligne)

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 et 7,7 (en) Saran Lotfollahzadeh, Marc T. Seligson et William H. Marx, Aortic Rupture, StatPearls Publishing, (PMID 29083613, lire en ligne)

- ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 et 8,14 (en) « Chirurgie », sur App Store (consulté le 11 janvier 2021)

- ↑ Hiroaki Aida et Satoru Kagaya, « [Experience of Surgical Repair for Cardiac Trauma] », Kyobu Geka. The Japanese Journal of Thoracic Surgery, vol. 71, no 9, , p. 643–647 (ISSN 0021-5252, PMID 30185736, lire en ligne)

- ↑ Adam Tanious, Mathew Wooster, Marcelo Giarelli et Paul A. Armstrong, « Positive Impact of an Aortic Center Designation », Annals of Vascular Surgery, vol. 46, , p. 142–146 (ISSN 1615-5947, PMID 28887248, DOI 10.1016/j.avsg.2017.08.009, lire en ligne)

- ↑ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459138/

- ↑ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459138/

- ↑ Mohamed Rida Ajaja, Amine Cheikh, El Mehdi Moutaouekkil et Mohcine Madani, « Endovascular treatment of acute aortic isthmian ruptures: case study », The Pan African Medical Journal, vol. 28, , p. 217 (ISSN 1937-8688, PMID 29629003, Central PMCID 5881556, DOI 10.11604/pamj.2017.28.217.7531, lire en ligne)

- ↑ Tamer Ghazy, Sandra Mikulasch, Christian Reeps et Ralf-Thorsten Hoffmann, « Experts' Results in Blunt Thoracic Aortic Injury are Reproducible in Lower Volume Tertiary Institutions. Early and Mid-term Results of an Observational Study », European Journal of Vascular and Endovascular Surgery: The Official Journal of the European Society for Vascular Surgery, vol. 54, no 5, , p. 604–612 (ISSN 1532-2165, PMID 28958467, DOI 10.1016/j.ejvs.2017.08.009, lire en ligne)

- ↑ X. Pu, X. Y. Huang, Y. Ning et W. H. Wu, « [Effect of emergency thoracic endovascular aortic repair in patients with acute traumatic thoracic aortic injury] », Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi, vol. 46, no 7, , p. 559–563 (ISSN 0253-3758, PMID 30032548, DOI 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2018.07.010, lire en ligne)