Traumatisme abdominal pénétrant (approche clinique)

| Approche clinique | |||

Plaie pénétrante par balle | |||

| Caractéristiques | |||

|---|---|---|---|

| Examens paracliniques | Calcémie, Formule sanguine complète, Radiographie abdominale, Électrolytes, Bilan hépatique, Radiographie pulmonaire, Magnésémie, INR, TCA, Gaz veineux, ... [+] | ||

| Drapeaux rouges |

Péritonite, Acidose lactique, Extrémités froides, Tachycardie (signe clinique), Empalement, Hématémèse, Altération de l'état de conscience (signe clinique), Rectorragies (signe clinique), Choc hémorragique, Hypotension artérielle (signe clinique), ... [+] | ||

| Informations | |||

| Terme anglais | Abdominal penetrating trauma | ||

| Wikidata ID | Q95417935 | ||

| Spécialités | Chirurgie générale, Médecine d'urgence, Traumatologie | ||

| |||

Blessure abdominale (109-1)

Un traumatisme abdominal pénétrant est une blessure à l'abdomen causée par un objet qui crée une plaie en transperçant la peau. Il y a alors une pénétration et les tissus sous-jacents peuvent être traumatisés, l'objet peut alors rester dans le corps ou en sortir. La paroi abdominale, les organes internes de la cavité abdominale, rétropéritonéale ou même de la région thoracique peuvent être atteints à des degrés divers selon le mécanisme et l'objet pénétrant.

Épidémiologie

Les traumatismes abdominaux pénétrants représentent environ 10% des traumas en général. Les organes les plus fréquemment lésés par un traumatisme abdominal pénétrant par arme à feu sont l'intestin grêle (50 %), le gros intestin (40 %), le foie (30 %) et les vaisseaux vasculaires intra-abdominaux (25 %). [1][2] Pour ce qui est des blessures à arme blanche, le foie (40%), le grêle (30%), le diaphragme (20%) et le colon (15%) sont les organes le plus souvent lésés.[3]

Aux États-Unis, les traumatismes sont la troisième cause de décès et la première chez les personnes âgées de 1 à 44 ans. Environ 35 % des patients admis dans les centres de traumatologie urbains impliquent une blessure pénétrante à l'abdomen et jusqu'à 12 % pour ceux qui sont admis dans les centres de banlieue ou ruraux. Les taux de mortalité par arme à feu ajustés selon l'âge sont 2 à 7 fois plus élevés chez les hommes afro-américains non hispaniques. Dans les cas de traumatismes abdominaux pénétrants, 9 patients sur 10 sont de sexe masculin.[3]

Dans le reste du monde, la fréquence des traumatismes abdominaux pénétrants varie avec la disponibilité des armes à feu dans le pays et s'il y a des conflits armés.[3]

Étiologies

Les étiologies du traumatisme abdominal pénétrant sont [3] :

- des fragments d'un os cassé lors d'un traumatisme contondant

- une blessure par balle d'arme à feu

- une blessure par arme blanche ou par objet tranchant

- l'empalement.

Physiopathologie

Il faut différencier un traumatisme abdominal pénétrant du traumatisme abdominal perforant.

- Une blessure perforante implique une plaie d'entrée et une plaie de sortie, donc l'objet pénètre le corps et en ressort. [4]

- À l'inverse, un traumatisme pénétrant suggère que l'objet reste à l'intérieur du corps. [3]

Toutefois, dans le quotidien clinique, on utilise le terme général de traumatisme pénétrant et on précise la cause du traumatisme (exemple : traumatisme pénétrant par balle, traumatisme pénétrant par schrapnel, traumatisme pénétrant par arme blanche).

Ces deux types de blessure peuvent mettre la vie du patient en danger, parce que les organes abdominaux saignent abondamment. Si le pancréas est blessé, d'autres lésions se produisent par autodigestion à cause des enzymes pancréatiques libérées. Une atteinte au foie, ayant un apport sanguin important, peut facilement entrainer une instabilité hémodynamique et un choc, et plus tard une fuite biliaire. Si l'intestin ou le colon sont touchés, la plaie peut se compliquer par l'implication de matières fécales. Bref, un choc hémorragique et une péritonite sont des résultats communs d'un traumatisme abdominal pénétrant. [3]

En ce qui a trait aux projectiles, ils décélèrent et transfèrent l'énergie cinétique aux tissus lorsqu'ils entrent dans le corps ; ce phénomène s'appelle la cavitation. Une grande vélocité tend à causer plus de dégâts que la masse du projectile. La cavité créée par la destruction des tissus s'appelle la cavitation permanente. Les projectiles à moyenne et haute vitesse aggravent la cavitation en pénétrant le corps, car ils créent une onde de pression forçant les tissus à s'écarter du point d'impact. Ensuite, la cavité disparait quand les tissus se remettent en place, mais la cavitation a déjà fait des dégâts considérables. La gravité de la blessure dépend des caractéristiques du tissu endommagé : plus le tissu est dense, plus la quantité d'énergie qui lui est transmise est importante.[3]

Les blessures subies à longue distance impliquent généralement une énergie cinétique moins importante que lorsqu'elles sont subies à courte distance (à bout portant). Les blessures impliquant une grande énergie sont imprévisibles malgré la trajectoire linéaire anticipée des projectiles. Par exemple, les fragments d'os ou de balle peuvent causer de sérieuses blessures secondaire. [3] Il peut aussi avoir embolisation du projectile.

Une plaie causée par arme blanche est difficile à évaluer si elle touche l'abdomen. Les blessures occultes peuvent passer inaperçues, entraînant des complications retardées qui peuvent s'ajouter à la morbidité.[3] On sous-estime particulièrement l'atteinte diaphragmatique qui peut être difficilement identifiée sur l'imagerie conventionnelle.

Anatomie

Les repères anatomiques pour la prise en charge des traumatismes abdominaux pénétrants sont les suivants.

| Zones | Limites | Repères |

|---|---|---|

| Antérieure | Supérieure | Rebord costal |

| Inférieure | Bassin (ligament inguinal et pubis) | |

| Latérale | Lignes axillaires antérieures droite et gauche | |

| Flanc | Supérieure | Rebord costal |

| Inférieure | Crête iliaque | |

| Antérieure et postérieure | Lignes axillaires antérieures droite et gauche | |

| Dos | Supérieure | Rebord de la 12e côte |

| Inférieure | crête iliaque jusqu'au sacrum | |

| Latérale | Lignes axillaires antérieures droite et gauche | |

| Thoraco-abdominal | Supérieure | Mamelons en antérieur et les épines des scapulas en postérieur |

| Inférieure | Rebord costal | |

| Latérale | Aucune (circonférentielle) |

Évaluation clinique

Facteurs de risque

Certains facteurs de risque sont discriminants, car ils permettent de prédire la mortalité. Ces facteurs de risque sont [3] :

- le sexe féminin

- une instabilité hémodynamique à l'arrivée au centre hospitalier

- des longs délais avant la prise en charge initiale

- des blessures à la tête associées

- une blessure par balle.

Questionnaire

Pour un patient traumatisé, le questionnaire « AMPLE » permet de cibler la prise en charge optimale :

- A: allergies

- M: médication

- P: passé médical (ATCDs)

- Last meal: heure du dernier repas

- Event: mécanisme lésionnel (ex. trajectoire de l'objet, taille de l'objet, position du patient lors de la pénétration de l'objet, etc).

De plus, qualifier la douleur abdominale est un élément important dans le questionnaire tout comme la présence de fièvre. Celle-ci arrivera toutefois plus tardivement lorsque le sepsis s'installera. On questionnera aussi le patient sur sa vaccination anti-tétanique.

Examen clinique

À l'examen physique, il est pertinent de rechercher les éléments suivants [3] :

- à l'examen abdominal :

- l'origine du saignement et de la plaie

- l'objet responsable du trauma

- un abdomen distendu ou sensible

- des bruits intestinaux diminués

- des bruits artériels anormaux

- une hypersonorité ou une matité à la percussion

- une douleur abdominale à la palpation

- des signes de péritonisme (ex. défense involontaire, défense de rebond, etc.)

- du sang au toucher rectal

- le nombre d'orifice, les plaies d'entrée et de sortie concordante

- une ecchymose

- un hématome

- propreté de la plaie et évaluation des contaminants.

Examens paracliniques

Laboratoire

Les analyses sanguines suivantes sont toujours faites à l'arrivée du patient, mais elles sont peu spécifiques dans la plupart des cas [3] :

- une FSC (une anémie peut être présente ou se développer à cause d'un saignement actif)

- les électrolytes

- la créatininémie

- un gaz veineux et des lactates (l'acidose métabolique avec une augmentation des lactates peut se développer en cas de choc hémorragique)

- la calcémie, la magnésémie, un groupé-croisé, l'INR, le TCA et le fibrinogène (particulièrement utiles dans le contexte de l'activation d'un protocole de transfusion massive)

- un bilan hépatique

- typer-dépister le groupe sanguin du patient.

Imagerie

| Types d'imagerie | Utilités | Sensibilité / Spécificité |

|---|---|---|

| Échographie (protocole e-FAST) | Cet examen paraclinique permet :

|

|

| Radiographie pulmonaire et abdominale | Cet examen paraclinique :

|

|

| TDM TAP multi-détection ou à double C+[note 1] |

|

Cette imagerie possède :

|

| IRM thoracique et abdominopelvienne |

|

|

| Laparoscopie diagnostique |

|

|

| Lavage péritonéal |

|

|

-

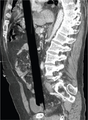

Traumatisme pénétrant par empalement thoraco-abdominal (imagerie par TDM)

-

Empalement rectal à travers les cavités pelvienne, abdominale et thoracique (imagerie par TDM)

-

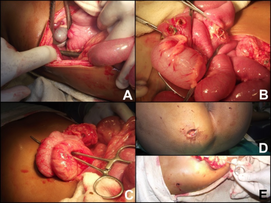

Embolisation de l'artère iliaque externe après une lésion par balle de l'aorte abdominale (tomodensitométrie)

En ce qui concerne les traumas par balle, certaines recommandations spécifiques selon l'emplacement de la blessure sont à considérer [7].

- Toute lésion impliquant le médiastin nécessite une évaluation cardiaque par échographie si le patient est stable ou par thoracotomie si le patient est instable.

- En cas de lésion aux quadrants abdominaux supérieurs ou en thoraco-abdominal, il faut évaluer le diaphragme par laparoscopie, thoracoscopie ou TDM.

- En cas de lésions aux flancs ou au dos, il faut évaluer les structures rétropéritonéales pendant l'exploration ou par TDM.

- En cas de lésions au pelvis, il faut évaluer l'intégrité de la vessie (TDM) et du rectum (TDM).

Drapeaux rouges

Les drapeaux rouges à surveiller chez les patients qui présentent cette situation la clinique sont [5][6][7] :

- des signes de choc hémorragique (hypotension artérielle, tachycardie, extrémités froides, altération de l'état de conscience, etc.)

- des signes de péritonite

- un empalement

- une éviscération

- une tachycardie persistante

- de la fièvre

- une augmentation des globules blancs

- l'anémie

- une acidose lactique

- l'hématémèse

- la rectorragie.

Approche clinique

Les approches diagnostiques et thérapeutiques pour un traumatisme abdominal pénétrant à l'arme à feu ou à l'arme blanche sont inspirés des guides de pratique de la Western Trauma Association. [6][7]

Arme blanche

Arme à feu

Traitement

Prise en charge générale

La prise en charge générale des patients avec un traumatisme abdominal pénétrant est la suivante.

- La prise en charge standard selon l'ATLS est appliquée à tous les patients.

- La plupart des traumatisés par balle sont dirigés pour une laparotomie ou une laparoscopie exploratoire. [3]

- Dans la plupart des hôpitaux, les traumatismes pénétrants sont traités par une équipe de traumatologie. [3]

- Si le patient est en choc hémorragique, le protocole de transfusion massive peut être activé dans les centres où cette intervention est disponible. Si la transfusion massive n'est pas disponible, l'administration de culot globulaire est recommandé si le patient est sévèrement anémique, instable hémodynamiquement ou symptomatique.

- La quantité de cristalloïde IV doit être limité au maximum, sauf si les transfusions ne sont pas disponibles et que le patient est hémodynamiquement instable.

- L'acide tranéxamique IV est recommandé.

- Le renversement des agents anticoagulants doit être considéré chez tous les patients.

- Les objets empalés sont fixés en place afin de les immobiliser et ils ne doivent être retirés qu'une fois rendu en salle opératoire[3].

- Les plaies sont débridées pour enlever les tissus nécrotiques ou dévitalisés et pouvant entraîner une infection[3].

Jusqu'à preuve du contraire, tous traumatismes abdominaux pénétrants à l'arme blanche avec un hémothorax ou un pneumothorax est associé à une blessure diaphragmatique. Une blessure diaphragmatique peut être adressée immédiatement en cas d'opération imminente ou être évaluée par une laparoscopie si aucune opération n'est indiquée. Dans le second contexte, la laparoscopie devrait être retardée de plus de 8h à 12h pour faire les examens sériques. La thoracoscopie est une bonne alternative si un hémothorax est associé au traumatisme.[6]

Traitement non chirurgical

Les patients qui sont admissibles pour une prise en charge non chirurgicale sont [10]:

- les patients hémodynamiquement stables avec un examen clinique fiable (ex. absence de lésions cérébrales, de lésions à la moelle épinière, d'intoxication et/ou de besoin de sédation/anesthésie)

- les patients souffrant d'une blessure par arme blanche sans signe de péritonite, de sensibilité abdominale diffuse (loin du site de la plaie) ou de drapeaux rouges

- les patients souffrant d'une blessure par arme à feu avec des plaies tangentielles et sans signe de péritonite ou de drapeaux rouges

- les patients atteint par une blessure pénétrante isolée au quadrant supérieur droit de l'abdomen avec des signes vitaux stables, un examen clinique fiable et sensibilité abdominale minime ou nulle.

Pour les patients initialement sélectionnés pour une prise en charge non chirurgicale, la TDM thoraco-abdomino-pelvienne avec contraste (et angio-TDM) est nécessaire. Finalement, la majorité de ces patients peuvent être libérés après 24 heures d'observation si leur examen abdominal reste sans trouvaille (une sensibilité minimale est considérée comme normale). [10][11]

Traitement chirurgical

Les critères pour une intervention chirurgicale comprennent [3] :

- la présence de drapeaux rouges

- une douleur abdominale diffuse qui ne se résout pas.

Pour les patients stables souffrant de blessures par arme blanche, les principes de la chirurgie comprennent [3] :

- la gestion des saignements

- l'identification rapide de toute blessure grave

- le contrôle rapide de la contamination

- la reconstruction lorsque cela est possible.

Une consultation avec un chirurgien vasculaire est fortement recommandée en cas de lésions vasculaires associées.[3]

Les traumatismes abdominaux pénétrants posent un défi particulier pour l'équipe traitante, car le patient peut facilement s'exsanguiner de plusieurs manières. Une bonne gestion chirurgicale des hémorragies intrapéritonéales et des hématomes rétropéritonéaux est essentielle. [12]

| Hématomes rétro-péritonéaux | Exploration | Contrôle du saignement | Manoeuvres idéales | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Ligne médiane supra-mésocolique | Oui | Au-dessus du tronc coeliaque | Manoeuvre de Mattox pour l'exposition rétropéritonéale |

|

| Ligne médiane infra-mésocolique | Oui | Aorte infra-rénale ou veine cave inférieure | Exposition de l'aorte infra-rénale ou rotation viscérale droite |

|

| Périnéphrique en latéral | Sélective | Hilar clamping ou midline looping | Mobilisation du rein |

|

| Pelvien | Oui | En distal de l'aorte descendante ou veine cave inférieure | «Walking the clamps» |

|

Complications

Les complications en lien avec les traumatismes abdominaux pénétrants sont [3] :

- une plaie ouverte

- le choc septique

- le choc hémorragique (différents vaisseaux et structures peuvent en être la cause, autant à l'étage abdominal que thoracique)

- des fistules

- le syndrome du compartiment abdominal

- un traumatisme du bassin, du diaphragme ou de l'appareil génito-urinaire

- une désintégration de la plaie

- la lacération intestinale.

Évolution

Le pronostic des patients varie et dépend de l'étendue de la lésion, des organes impliqués et du délais de traitement. En présence d'une contamination abdominale massive par un viscère perforé, d'une hémorragie, d'une lésion multi-viscérale, d'un traumatisme crânien associé ou d'une coagulopathie, les taux de mortalité augmentent. Chez les patients qui sont rapidement réanimés et investigués, le taux de mortalité tend à diminuer (environ 5 %). Les blessures par balle à l'abdomen ont généralement un pire pronostic que les blessures à l'arme blanche. La mortalité la plus faible concerne les patients qui ne subissent qu'une lésion superficielle à la paroi abdominale, mais si la lésion a pénétré le péritoine et est associée à une hypotension, une acidose et une hypothermie (triade de la mort), les taux de mortalité sont supérieurs à 50 %. Les patients qui souffrent d'une lésion vasculaire concomitante des vaisseaux abdominaux sont ceux qui ont le moins de chance de survivre. La majorité des décès surviennent dans les 24 premières heures suivant la blessure. [3][3]

Notes

- ↑ Le constraste intrarectal ne semble plus nécessaire.

Références

- Cette page a été modifiée ou créée le 2023/02/03 à partir de Penetrating Abdominal Trauma (StatPearls / Penetrating Abdominal Trauma (2022/12/03)), écrite par les contributeurs de StatPearls et partagée sous la licence CC-BY 4.0 international (jusqu'au 2022-12-08). Le contenu original est disponible à https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29083811 (livre).

- Cet article a été créé en partie ou en totalité le 2023-03-30 à partir de Chirurgie (application), créée par Dre Hélène Milot, Dr Olivier Mailloux et collaborateurs et partagé sous la licence CC-BY-SA 4.0 international

- ↑ Takeshi Nishimura, Hiroyuki Sakata, Taihei Yamada et Mariko Terashima, « Different Patterns in Abdominal Stab Wound in the Self-Inflicted and Assaulted Patients: An Observational Analysis of Single Center Experience », The Kobe Journal of Medical Sciences, vol. 63, no 1, , E17–E21 (ISSN 1883-0498, PMID 29434169, Central PMCID 5824926, lire en ligne)

- ↑ Shawqi Arafat, Mhd Belal Alsabek, Mousa Ahmad et Iman Hamo, « Penetrating abdominal injuries during the Syrian war: Patterns and factors affecting mortality rates », Injury, vol. 48, no 5, , p. 1054–1057 (ISSN 1879-0267, PMID 28238300, DOI 10.1016/j.injury.2017.02.005, lire en ligne)

- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 et 3,22 Saran Lotfollahzadeh et Bracken Burns, StatPearls, StatPearls Publishing, (PMID 29083811, lire en ligne)

- ↑ Maria A. Revell, Marcia A. Pugh et Melanie McGhee, « Gastrointestinal Traumatic Injuries: Gastrointestinal Perforation », Critical Care Nursing Clinics of North America, vol. 30, no 1, , p. 157–166 (ISSN 1558-3481, PMID 29413211, DOI 10.1016/j.cnc.2017.10.014, lire en ligne)

- ↑ 5,0 5,1 et 5,2 « UpToDate », sur www.uptodate.com (consulté le 24 mars 2023)

- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 et 6,4 (en) Matthew J. Martin, Carlos V.R. Brown, David V. Shatz et Hasan B. Alam, « Evaluation and management of abdominal stab wounds: A Western Trauma Association critical decisions algorithm », Journal of Trauma and Acute Care Surgery, vol. 85, no 5, , p. 1007–1015 (ISSN 2163-0763 et 2163-0755, DOI 10.1097/TA.0000000000001930, lire en ligne)

- ↑ 7,0 7,1 7,2 et 7,3 (en) Matthew J. Martin, Carlos V. R. Brown, David V. Shatz et Hasan Alam, « Evaluation and management of abdominal gunshot wounds: A Western Trauma Association critical decisions algorithm », Journal of Trauma and Acute Care Surgery, vol. 87, no 5, , p. 1220–1227 (ISSN 2163-0763 et 2163-0755, DOI 10.1097/TA.0000000000002410, lire en ligne)

- ↑ K. Shanmuganathan, Stuart E. Mirvis, William C. Chiu et Karen L. Killeen, « Penetrating Torso Trauma: Triple-Contrast Helical CT in Peritoneal Violation and Organ Injury—A Prospective Study in 200 Patients », Radiology, vol. 231, no 3, , p. 775–784 (ISSN 0033-8419 et 1527-1315, DOI 10.1148/radiol.2313030126, lire en ligne)

- ↑ Cyle S. Goodman, Jee Y. Hur, Marc A. Adajar et Curtis H. Coulam, « How Well Does CT Predict the Need for Laparotomy in Hemodynamically Stable Patients With Penetrating Abdominal Injury? A Review and Meta-Analysis », American Journal of Roentgenology, vol. 193, no 2, , p. 432–437 (ISSN 0361-803X et 1546-3141, DOI 10.2214/ajr.08.1927, lire en ligne)

- ↑ 10,0 et 10,1 (en) John J. Como, Faran Bokhari, William C. Chiu et Therese M. Duane, « Practice Management Guidelines for Selective Nonoperative Management of Penetrating Abdominal Trauma », Journal of Trauma: Injury, Infection & Critical Care, vol. 68, no 3, , p. 721–733 (ISSN 0022-5282, DOI 10.1097/TA.0b013e3181cf7d07, lire en ligne)

- ↑ Rogeh Habashi, Angela Coates et Paul T. Engels, « Selective nonoperative management of penetrating abdominal trauma at a level 1 Canadian trauma centre: a quest for perfection », Canadian Journal of Surgery, vol. 62, no 5, , p. 347–355 (ISSN 0008-428X et 1488-2310, DOI 10.1503/cjs.013018, lire en ligne)

- ↑ 12,0 et 12,1 Asher Hirshberg et Kenneth L. Mattox, TOP KNIFE : the art & craft of trauma surgery, Mary K Allen, , 238 p. (ISBN 1 903378 22 2), p.132